鎌倉時代 浄瑠璃寺 吉祥天像

鎌倉時代 浄瑠璃寺 吉祥天像 ヒンズー教の女神ラクシュミーに起源をもつ、繁栄・幸福・美・富を象徴する女神。 また苦労を取り去り、心を癒し、願いを叶えるとして貴族階級にも崇拝された。 福徳の女神として七福神のひとりにも数え […]

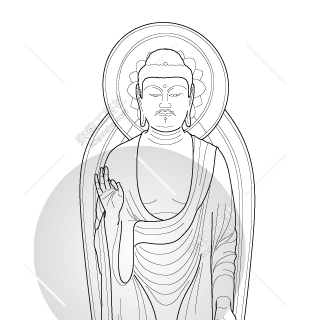

鎌倉時代 東大寺・俊乗堂 阿弥陀如来立像

鎌倉時代 東大寺・俊乗堂 阿弥陀如来立像 快慶作。快慶は三尺(約1m)の阿弥陀如来を多く造像。極楽往生を祈願する庶民の心に寄り添う親しみやすい像。 快慶は僧重源の影響を受け、浄土教に帰依し「仏師・安阿弥」と号した。また、 […]

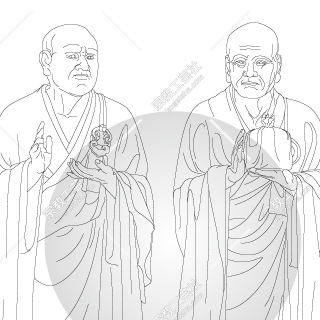

鎌倉時代 興福寺北円堂 無著菩薩像・世親菩薩像

鎌倉時代 興福寺北円堂 無著菩薩像・世親菩薩像 653年に日本に伝えられた法相宗の教えの根幹となる唯識思想を大成した、5世紀に実在した兄弟。 無著像(右)は運慶と六男の運助の作、世親像(左)は運慶と五男の運賀の作。 写実 […]

鎌倉時代 興福寺北円堂 弥勒仏坐像

鎌倉時代 興福寺北円堂 弥勒仏坐像 運慶と弟子の源慶・静慶の作。静かな中にも落ち着いた自然な姿勢は大きな世界を感じさせる。 弥勒仏とは弥勒菩薩が56億7千万年後に悟りを開いた如来の姿。

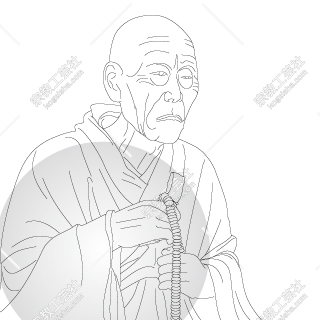

鎌倉時代 東大寺 俊乗房重源上人像

鎌倉時代 東大寺 俊乗房重源上人像 1180年に平清盛により焼き討ちに遭い伽藍を焼失した東大寺と興福寺、重源はその東大寺復興に起用された。 高僧を偲ぶために弟子の僧侶たちが作らせた像を頂相いい、禅院の本堂に安置するか、 […]

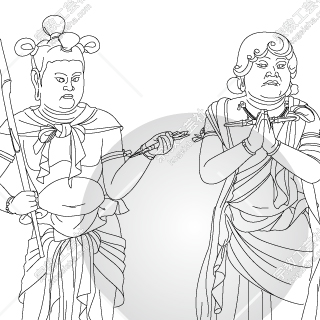

鎌倉時代 金剛峯寺 制多伽童子・矜羯羅童子像

鎌倉時代 金剛峯寺 制多伽童子・矜羯羅童子像(八大童子) 運慶作。不動明王の使者として衆生の救済にあたる。不動明王にはこの二童子のほか 六童子を加えた八大童子の眷属がいる。

平安時代後期 金剛峯寺 不動明王像

平安時代後期 金剛峯寺 不動明王像 なかなか救済できない衆生を、恐ろしい忿怒の姿で救済にあたる。 右眼は天を、左眼は半眼で地を見て、牙もそれぞれ天と地を向く天地眼は、 天地間の一切の衆生を救うという意味がある。

鎌倉時代 東大寺南大門 金剛力士像(仁王像)

鎌倉時代 東大寺南大門 金剛力士像(仁王像) 東大寺南大門に安置されている金剛力士像(仁王像)。口を開いた阿形像と、口を結んだ吽形像は向かい合って安置されている。制作は運慶・快慶ら慶派の仏師たちで、わずか69日間で造り上 […]