平安時代後期 三千院 阿弥陀三尊

平安時代後期 三千院 阿弥陀三尊 極楽浄土から往生者を迎えに来るという阿弥陀三尊。 脇侍の観音菩薩は往生者を乗せる蓮台を持ち、勢至菩薩は合掌する。 この頃多くは往生祈願や追善目的で造像されている。

平安時代後期 長岳寺 阿弥陀三尊

平安時代後期 長岳寺 阿弥陀三尊 鎌倉時代に繁栄する慶派の源流ともいうべき仏像。 写実的は表現や堂々とした量感は、鎌倉時代の仏像彫刻の先駆けで、 玉眼を用いた像では制作年代の判明する最古像。

平安時代後期 延暦寺(横川中堂) 聖観音菩薩立像

平安時代後期 延暦寺(横川中堂) 聖観音菩薩立像 榧・素地に截金。12世紀は円派の全盛期で、ふっくらと優しい丸顔が特徴。 貴族の美意識から装飾表現として截金を仏像に施した。

平安時代後期 大蔵集古館 普賢菩薩騎象像

平安時代後期 大蔵集古館 普賢菩薩騎象像 穏やかな像容は円派の特徴。普賢菩薩は女人往生が説かれる『法華経』に登場するとこから、 『法華経』が盛行した平安時代には、特に女性の普賢信仰が高まった。

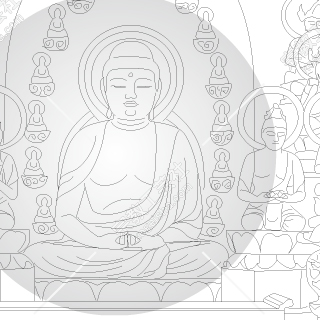

平安時代後期 即成院 阿弥陀如来と二十五菩薩

平安時代後期 即成院 阿弥陀如来と二十五菩薩 『往生要集』には信仰の深さにより、全ての人が往生できる可能性を説いている。 人々は極楽往生を念じ続けることにより極楽浄土より阿弥陀如来が迎えに来てくれると信じた。

平安時代後期 平等院鳳凰堂 雲中供養菩薩像

平安時代後期 平等院鳳凰堂 雲中供養菩薩像 平等院鳳凰堂堂内部の長押上部の壁に52軀(後補含む)掛けられている(5軀の僧形と菩薩形)。 雲上で楽器を奏でたり、踊っていたりとさまざまな姿で阿弥陀如来を供養している。

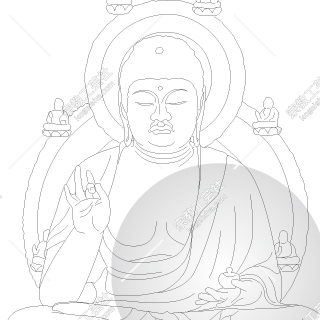

平安時代後期 平等院鳳凰堂 阿弥陀如来像

平安時代後期 平等院鳳凰堂 阿弥陀如来像 定朝作。平安時代後期は日本独自の彫刻表現が確立された時代。貴族が好んだ典雅で優美は作風。 寄木造り・割矧ぎ造りという技法で、この技法により巨像の制作が容易になり、以降、仏像制作の […]

平安時代 醍醐寺 薬師如来像

平安時代 醍醐寺 薬師如来像 薬師三尊の中尊。堂々とした重量感があるが、衣文は浅く穏やかである。光背の化仏も薬師如来であり、 本体と合わせて「七仏薬師」を表現。

平安時代 獅子窟寺 薬師如来像

平安時代 獅子窟寺 薬師如来像 榧の一木造り。行基が3年3ヶ月をかけ制作。独特の目鼻立ちと衣文が美しく、足先まで衣で包んでいる。左右の手は後補によるもの、作られた当初は密教の印を結ぶ形だったと思われる。