鎌倉時代 満願寺 観音菩薩・地蔵菩薩

鎌倉時代 満願寺 地蔵菩薩・観音菩薩 満願寺は鎌倉幕府主導で造営が進められた、三浦一族、三浦義明を追善するための法要堂。 観音菩薩・地蔵菩薩とも鎌倉地方には数少ない像高2mを超える。 運慶にきわめて近い慶派仏師か、運慶に […]

鎌倉時代 六波羅蜜寺 地蔵菩薩

鎌倉時代 六波羅蜜寺 地蔵菩薩 運慶自らが願主となり、父康慶の菩提を弔うとともに、一門の繁栄を祈願して造像。 1218年に焼失した、京都八条高倉に運慶が建立した慶派の菩提寺、地蔵十輪院の本尊であった。 「夢見地蔵」ともい […]

平安時代末期 黒石寺 薬師三尊像

平安時代末期 黒石寺 薬師三尊像 薬師如来の特異な容貌や造形は、蝦夷との戦いの中で開拓民が望んだものか、 当時都で流行していた唐様を取り入れたものなのか。 脇侍の日光・月光菩薩立像は、平泉毛越寺を造営した二代藤原基衡が寄 […]

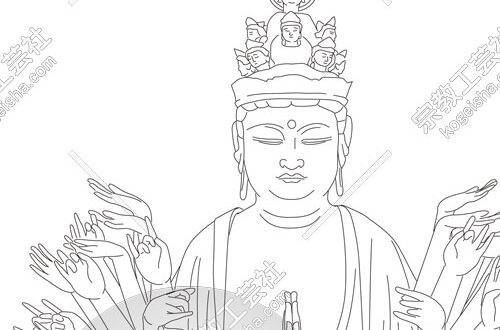

平安時代末期 大崎市田尻総合支所 千手観音菩薩坐像

平安時代末期 大崎市田尻総合支所 千手観音菩薩坐像 光孝天皇の勅願寺として開山され、明治初期の神仏分離令で廃寺となった小松寺(宮城)の本尊として造像された。 廃寺後地域の人々が守り続けてきたが、2011年の大地震で損傷、 […]

鎌倉時代/金剛峯寺 八大童子 2

鎌倉時代 金剛峯寺 八大童子 2 不動明王の眷属・八大童子のうち、左から清浄比丘 恵喜童子 烏倶婆誐童子。 頼朝が不動堂のために荘園を与えるなど行勝上人と関係が深いことから、運慶の造像に至った可能性が伺える […]

鎌倉時代 金剛峯寺 八大童子 1

鎌倉時代 金剛峯寺 八大童子 1 不動明王の眷属・八大童子のうち、左から恵光童子 制多迦童子 矜羯羅童子。 女人禁制の高野山において、女性の往生を願った鳥羽天皇の皇女・八条女院は、 高野山で修行する行勝上人に結願し、八大 […]

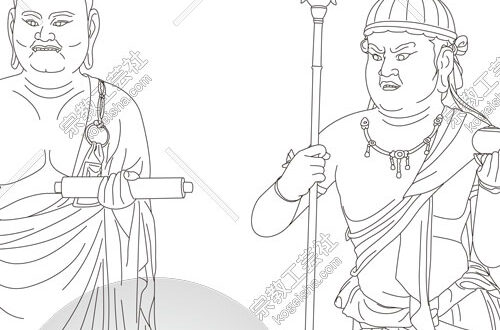

鎌倉時代 浄楽寺 毘沙門天像・不動明王像

鎌倉時代 浄楽寺 毘沙門天・不動明王 鎌倉初期の御家人和田義盛が運慶に依頼、 運慶は義盛とその妻のために五尊(阿弥陀三尊・毘沙門・不動)を造像。 毘沙門は江戸時代の修復で極彩色に加飾されたため1959年まで […]

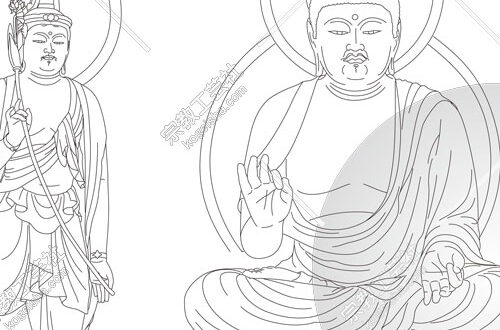

鎌倉時代 浄楽寺 阿弥陀三尊像

鎌倉時代 浄楽寺 阿弥陀三尊像 浄楽寺は1189年、仏教に強く帰依していた鎌倉初期の御家人和田義盛が建立。 奥州遠征の勝利祈願とも、願成就院を建立した北条時政に対抗したとも伝わる。運慶が造像。

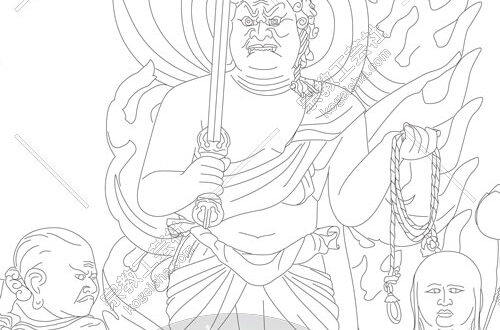

鎌倉時代 願成就院 不動明王三尊像

鎌倉時代 願成就院 不動明王三尊像 煩悩にまみれた衆生を救うため憤怒の形相で導き、火焰光背で煩悩を焼き清める。 不動明王を補佐する矜羯羅童子(右)・制吒迦童子(左)。 北条時政の発願により運慶が造像。

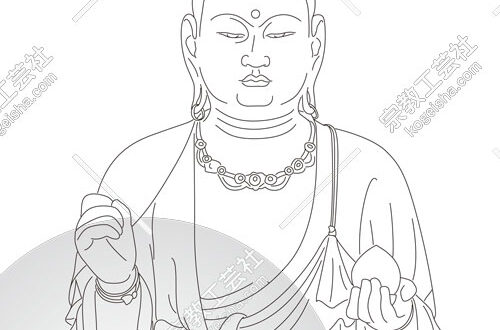

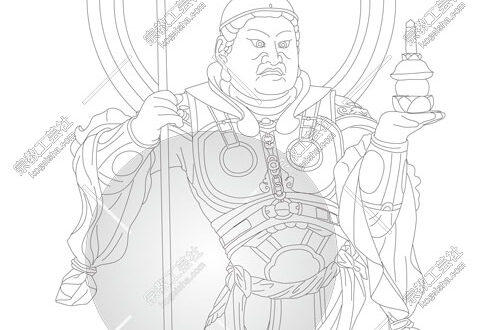

鎌倉時代 願成就院 毘沙門天

鎌倉時代 願成就院 毘沙門天像 毘沙門天は仏法の守護神。四天王の北方を守る多聞天であるが、独尊として信仰されると 毘沙門天と呼ばれる。北条時政の発願により運慶が造像。