橋本光巖堂(京都)伝統的な襖・障子製作、唐紙、本金箔紙製作、表具・掛軸製作、古書画修理など

本金紙の製作

橋本光巖堂の仕事の幅は幅広いが、仕事の代表的なものが金紙の製作だ。

仏壇・仏具で使われる金箔は一般的に三寸六分と呼ばれる約10・9㌢四方の金箔であるのに体して橋本光巖堂で使われるのは主に四寸二分(12.7㌢)の一号色、二号色、三号色の縁付け金箔(伝統的な技法で作られた金箔)。箔は御寺院様、お客様の要望に沿って選定されるが、ご予算が限られている場合、五寸二分(15.8㌢)の断切り金箔を選ぶこともある。

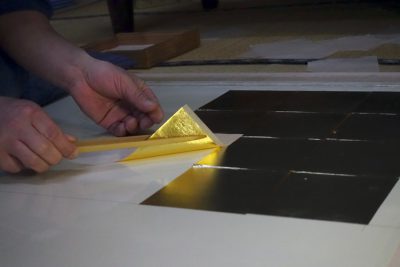

金紙製作は鳥の子紙と呼ばれる和紙を重ねたものをピンとはり、そこに礬水(どうさ)で下地を作ることから始まる。金箔を接着させる膠を塗り、そこに慎重に金箔を押して行く。膠といってもまるで水のような印象のものであり、最初に大きな専用な刷毛で塗った後、一列毎にこの膠を塗る。箔と箔の継ぎ目の部分がしっかりと付くように、金箔の端を微かに潜るように刷毛を入れる。

「鳥の子紙と金箔が一体となるのが私共の金紙です」と橋本真次社長は語る。鳥の子紙と金箔が一体化することで、とても強い金紙が生まれることになる。

- 箔を移す「あかし」の作業 箔合紙にばれんで植物性の油を摺り込む

- 箔を移す「あかし」の作業 油を含んだ合紙に箔を移すこの合紙に挟まれた大判の金箔は、箔押しに際に落ちることなく、合紙に張り付きながら鳥の子紙に押される

- 鳥の子紙に礬水を引いて下地を作った上から、金箔の接着剤となる薄めた膠を専用の刷毛で塗る

- 大判の金箔を押してゆく

- 大判の箔を竹箸で押してゆく

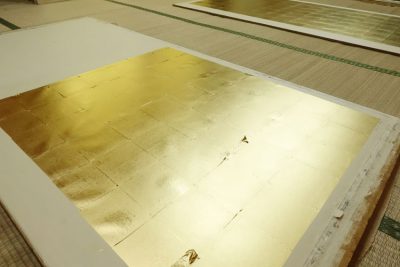

- 金箔を一列押す毎に金箔の接着剤となる膠を専用の膠を塗る 上列に押された箔の繋ぎ目の下に僅かに膠を塗り金箔の密着性を確実なものとする

- 鳥の子紙に押された金箔 金屏風や襖に使われる

- 鳥の子紙に押された大判の金箔が熟練の職人により整然と貼られる

- 箔押しが仕上がった金紙

- 余分な箔を真綿(絹)で払うと美しい金紙が登場する

本金紙の再生

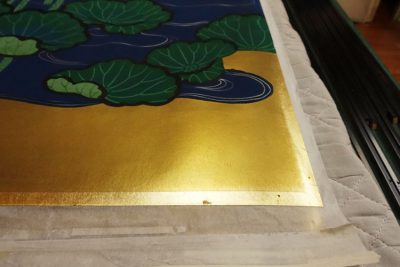

こうして作られた純金紙は襖や屏風、寺院堂内荘厳の素材となるのだが、取材で拝見したのが35年前に製作された金紙の再生修復。修復と言っても穴が空いているわけではなく、汚れを落とし再生するというもの。再生された金紙はたった今金箔が押されたように光輝く。その脇には金紙に上に描かれた蓮や雲の彩色も修理を待っているが、これらの彩色金紙も綺麗に再生する。

「自社で製作した金紙であれば自信を持って再生することができます」と橋本社長は胸を張る。

- 35年前に自社で製作した本金紙 独自技術により再生され金箔の輝きを取り戻す

- 縁周りが元々の金箔の輝き 再生を経て金箔の輝きが戻る 岩絵の具の彩色部分の汚れも落とす

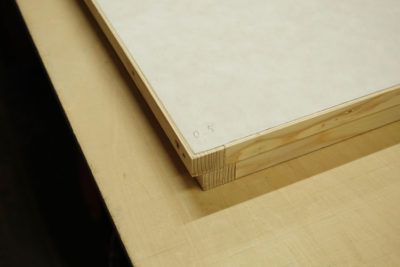

何層にも和紙を貼り重ねた襖 弾力のある襖の意味

襖と一口にいっても、その内容は様々。

橋本光巖堂が製作する襖は、内部の骨組みに対して何層にも和紙を貼り重ねる伝統的な襖。仕上がった襖の表面を軽く叩くと、誰もがその腰のある弾力に驚かされる。

「貼ってしまうと中が見えなくなる襖ですが、日本の湿気の多い風土を考えると、社寺の襖にはやはり伝統的な手間を尽くした襖がお薦めです」と橋本真次社長は語る。

工房には中骨から重層に和紙が貼られた本襖の構造が分かる見本が於かれているので是非参考にして頂きたい。

- 何層にも和紙を貼り重ねられた橋本光巖堂の襖

- ピンと貼られ、弾力と張力をもった橋本光巖堂の襖

襖木地枠の微調整

橋本光巖堂の襖製作は現場での採寸の後、木地職人が襖縁を製作し、そこに下貼りを行う。そして大切なことが「立て合わせ」。実際に下貼りが済んだ襖を嵌めてみて、木地の微調整を行う。「襖が入る敷居や鴨居は完全に平行ではなく、柱も垂直でないことがありあますので、実際に現場で襖木地を嵌めて、スムーズに開閉できるように木地の微調整を行います。敷居に溝がない場合には大工さんに溝を付けてもらうこともあります」と橋本真次社長は語る。

- 0.5㎜の微調整が行われる襖木地 この段階で6枚の和紙が下貼りされている

- スケールを当てカッターや鉛筆で微調整する部分のあたりを付ける

- 鉋で0.5㎜を削り出す

襖製作に使われる刷毛

伝統的な襖・障子を製作する工房だけに、使われる道具もまた多彩だ。刷毛の場合は、シュロ(主に下貼り)、馬の腹毛、タヌキ、ブタ、鹿、山羊などの刷毛の他、ナイロン製の刷毛も使われる。「使う糊の種類、どれだけの糊を使うのかなどで、これらの刷毛を使いわけます。例えば馬の腹毛ですと、一度にたくさんの糊を付けることができますし、タヌキの毛の刷毛ですと細い部分へに糊をのせることに適しています」と橋本真次社長は語る。

- 刷毛

- 刷毛

京唐紙の襖

この本襖の構造見本の脇に置かれているのが、宗派や寺院の寺紋を木版で和紙に摺り込んだ「唐紙」の襖。

唐紙とは染め型となる木版で様々な文様を和紙の上に描き出したものであるが、橋本光巖堂はこの唐紙を用いた襖の製作、堂内や室内の加飾を多数行ってきた。

「唐紙というとても高額なものというイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、私どもの唐紙は納得して頂ける内容のものです」と橋本社長。

襖でだけでなく、もちろん障子の製作も行う。最近人気なのは破れにくい「PETフィルム複合障子紙」であり、橋本光巖堂ではそこに寺紋を入れた製品も作り出している。

本襖に木版で刷られた各宗紋と寺紋

- 京唐紙・木版刷り

- PETフィルム複合障子紙にプリントされた宗派・寺紋

- 唐紙・襖への木版刷り(下り藤)

- 唐紙・襖への木版刷り(八ツ藤)

京唐紙見本帳

- 唐紙見本帳より「飛雲」 橋本光巖堂

- 唐紙見本帳より「大牡丹唐草」 橋本光巖堂

表具・表装の橋本光巖堂(京都)から発刊されら京唐紙見本帳が好評だ。

唐紙は鳥の子紙などの上に、木版刷りで文様を写したもので、布海苔(ふのり)に顔料、胡粉、雲母などが文様として使われる。

唐紙、それも京唐紙というと、非常に高価な印象もあるが、橋本光巖堂はリーズナブルな価格で唐紙と用いた襖を提供する。お寺や茶室などで唐紙襖が使われることが多いが、橋本光巖堂はより幅広く唐紙の魅力を知って頂くために、伝統柄文様による唐紙見本帳を製作した。価格は1冊5000円(税別)

01大内桐(おおうちぎり) 鳥の子色紙・白キラ

02五七の桐(ごしちのきり) 生成色紙・白キラ

03踊桐(おどりぎり) 薄水色紙・白胡粉

04伏蝶と八藤(ふせちょうとはっとう) 純白紙・シルバー

05小菊唐草(こぎくからくさ) 鳥の子色紙・白キラ

06菊唐草 中(きくからくさ) 白茶色紙・白キラ・白胡粉

07菱菊(ひしぎく)鳥の子色紙・白キラ

08牡丹唐草(ぼたんからくさ) 鳥の子色紙・薄鼠胡粉

09大牡丹唐草(おおぼたんからくさ) 象牙色紙・白キラ

10影大牡丹唐草(かげおおぼたんからくさ) 生成色紙・淡金キラ

11牡丹丸唐草(ぼたんまるからくさ) 鳥の子色紙・白胡粉、シャンパンゴールド

12葡萄唐草(ぶどうからくさ) 鳥の子色紙・シャンパンゴールド

13正倉院葡萄唐草(しょうそういんぶどうからくさ)象牙色紙・素銅ゴールド

14宝相華文様(ほうそうげもんよう) 鳥の子色紙・シルバーキラ

15鳳凰に桐(ほうおうにきり)鳥の子色紙・白キラ・白胡粉

16天平雲鶴(てんぴょううんかく) 薄水色紙・白キラ

17小柄雲鶴(こがらうんかく) 純白色紙・淡金キラ

18花鳥風月(かちょうふうげつ) 鳥の子色紙・薄墨色

19獅子の丸唐草(ししのまるからくさ) 生成色紙・白胡粉

20龍丸(りゅうまる) 白茶色紙・淡金キラ

21東大寺文様(とうだいじもんよう) 象牙色紙・シャンパンゴールド

22天平雲(てんぴょうぐも)鳥の子色紙・白胡粉

23飛雲(ひうん) 薄水色紙 シルバー

24鬼雲 大(おにぐも) 生成色紙・白キラ

25藤立湧(ふじたてわく) 純白色紙・白キラ

26雲立湧(くもたてわく) 象牙色紙・シルバーキラ

27大雲立湧影日向(おおくも たてわく かげひなた) 鳥の子色紙・白胡粉(日向)・白キラ(影)

28しだれ藤立涌に菊花(しだれふじ たてわくにきっか) 薄水色紙・白キラ(地紋) 菊花・白胡粉 淡金キラ(上紋)

29大竹(おおたけ) 象牙色紙・薄墨色

30輪廻七宝(りんねしっぽう) 生成色紙・白キラ シャンパンゴールド

- 唐紙見本帳より「菱菊陰日向」 橋本光巖堂

- 唐紙見本帳より「菊唐草」 橋本光巖堂

表具の新調と修復

今回の取材では、丁度大きな書画表具の修復も行われており、本紙の裏に貼られていた薄い和紙を丁寧に一枚ずつ剥がす作業が行われていた。

表具は橋本光巖堂の主な仕事のひとつ。工房二階には数多くの表具裂が在庫されており、宗派毎、茶道などの流派毎、好みに合わせた表装が行われる。唐木銘木を軸先に持つ軸も多く持つ。

- 様々な表具裂

- 黒檀の軸先

- 蓮水画の表装

- 蓮水画の表装

- 表具の修復

- 表具の修復

◎橋本光巖堂 京都市下京区西洞院通六条下ル東側町522 TEL.075-351-2928 FAX.075-351-6758