河野佛具(名古屋)から新作スタンド掛軸

スタンド掛軸「小牡丹」「白梨地」 スタンド河野佛具(名古屋)から新作スタンド掛軸が発表となった。この新作スタンド掛軸は表装裂(ひょうそうきれ)に白地に金色の牡丹柄をあしらった「小牡丹」と、同じく白地に蒔かれたような金をあ […]

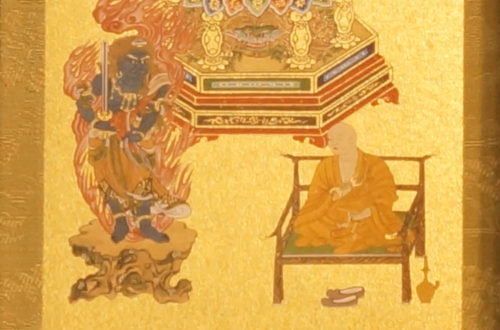

小型仏壇でのお祀りに対応する 三尊仏スタンド軸(一幅三尊)

仏壇での本尊のお祀りは三体での三尊を基本にしています。例えば天台宗であれば、中央に釈迦如来像、向かって右に天台大師智顗(ちぎ)、向かって左に伝教大師最澄の像をお祀りします。しかし、小型の仏壇ではこのように三尊でお祀りする […]

新作位牌「須弥」「清水焼とのコラボ位牌」 冨田工藝(京都)

冨田工藝(京都)は11月4日に開催された工房見学会において新作位牌と仏具を発表した。 新作位牌のひとつは京位牌「須弥」。須弥とは言うまでもなく四天王などの諸天が住む須弥山のことであり、台座はまさしく須弥壇。 「須弥」の一 […]

厳選された黒檀・紫檀素材の仏壇を現代の生活空間に

家具にも使われるウォールナットやタモなどの都市型モダン仏壇に対して、黒檀・紫檀の落ち着いた雰囲気は伝統素材ならではのもの。リビングでも和室でも、そして仏間での安置にも適している製品が「プレミアムNEOモダン」「NEOモダ […]

松本商店 和ろうそく・絵ろうそく・華恵香(はなけいか)

松本商店 兵庫県西宮市今津水波町11-3 TEL.0798-36-6021 FAX.0798-26-1338 ホームページ 生掛け和蝋燭で知られているのが兵庫県西宮市の松本商店。松本恭和社長だけではなく、社内の職人さんも […]

櫨蝋燭へのこだわり、そして新たな蝋燭

大與 〒520-1623 滋賀県高島市今津町住吉2-5-8 TEL. 0740-22-0557 FAX. 0740-22-1267 大與ホームページ 大正3年(1914年)大西與一郎が滋賀県高島郡(現高島市)今津町で創 […]

箔座(高岡製箔) HAKU×HAKU ー 箔と箔 ー

箔座日本橋十周年を記念し発表されたのが、「HAKU×HAKU ー箔と箔ー」。純金プラチナ箔、金箔(一号色、四号色、三歩色、定色)、銀箔、銅箔を組み合わせ、二つの箔が持つ光をバイカラー仕立てで魅せるもの。箔の様々な色と輝き […]

手になじみ、心が温もる数珠作り 山田念珠堂(大阪)

手になじみ、心が温もる数珠作り 山田念珠堂(大阪) 山田念珠堂の数珠工房の中には音がある。数珠の仕立て場は通常は静かな世界だ。指を動かすことで軸房を編む数珠職人は黙々と仕事をし、そこにはほとんど音がない。 […]

加茂定(京都) 仏壇猫戸の蒔絵・贅沢で繊細な蒔絵 仏壇大柱の錺

加茂定(京都)所有の逸品 京都市下京区万寿寺通高倉西入万寿寺中之町85 TEL:075-351-0128 京仏壇の猫戸蒔絵 加茂定所蔵の京仏壇猫戸の蒔絵は秋草柄(猫戸と仏壇内陣下の引き戸)。梨地粉が漆の上に蒔かれる度に研 […]

輪島漆器仏壇店(熊本)

毎朝5時出勤・生涯無休開運社長 輪島漆器仏壇店 〒860-0061 熊本県熊本市西区上高橋1丁目11-2 電話:096-329-0224 携帯:090-7478-1086 年中無休24時間受付 ホームページ https: […]